ちょっとした豆知識があるとお寺の楽しさが増えます!

本堂内(名称)

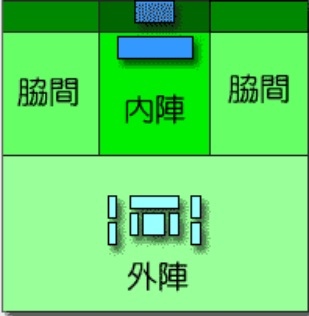

私たちが普段幾度となく手を合わせている本堂は外陣(げじん)と内陣(ないじん)とに分かれています。

須弥壇(しゅみだん)と称される内陣は一段高くなっており、ご本尊が安置される場所となっています。仏教世界の中心にそびえたつ山、須弥山(しゅみせん)を顕すのが須弥壇とされています。

そして清浄な空間としての内陣は、在家の信者は入ることはできません。一般の信者の方々は内陣の下に広く設けられた外陣(礼堂)から拝むことができるようになっています。

また内陣の両サイドの脇間の上部には、美しい彫刻や絵図が施されています。

また内陣の両サイドの脇間の上部には、美しい彫刻や絵図が施されています。仏教美術(☚クリック)の観点からも本堂の内部は魅力に富んでいます。様々な寺院を訪れた際にはこのような視点からも楽しまれてください。

鐘楼(しょうろう)

毎年12月31日の大みそかに108回つく「除夜の鐘」でお馴染みのお寺のかねが鐘楼(しょうろう)です。「梵鐘(ぼんしょう)」とも言います。「梵」という字は古代インドのサンスクリット語で「神聖」や「清浄」を音で顕す表音文字と言われます。

「柿くえば鐘が鳴くなり法隆寺」など、お寺の鐘を題材にした短歌や俳句は昔から数多く残されておりわたくしたち日本人の原風景となっています。

元祖であるインドの寺院には鐘は存在せず、中国において創られ、わが国に奈良時代にもたらされ、改良され「和鐘(日本鐘)」が作られるようになりました。梵鐘の音には「煩悩」を取り去り、悟りにいたる功徳があると言われています。

また、高い位置に鐘が作られているのはできるだけ遠くへ音が響くように考えられたためと言われます。近世以前は多くの人々に時刻を知らせる、あるいは行事の開始や終了の合図として、日常の情報伝達手段としても永く鐘が用いられてきました。

見性寺においても、430年ほどの時を経た今も変わらず大みそかには地元の皆様による鐘が響き続けています。